David Vendrell Cabanillas (Universidad Autónoma de Madrid)

David Vendrell Cabanillas es Doctor en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un Máster Interuniversitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid y es Graduado en Historia con Mención en Prehistoria, Historia e Arqueología hasta el Primer Milenio por la Universidad Rovira y Virgili. Su principal interés es el estudio de la cultura visual antigua, con especial atención al arte griego antiguo, la cerámica ática (especialmente en la zona etrusca) y la cultura material y visual etrusca y falisca.

RESUMEN

El periodo villanoviano (900-720 a. C.) marca el inicio de la cultura etrusca. Las mejoras técnicas en la agricultura rompieron el equilibrio “mutualista” entre asentamientos del Bronce Final, favoreciendo la concentración de población, poder y recursos en nuevos centros ubicados en altiplanos amplios, estratégicamente situados cerca de recursos naturales, rutas comerciales y tierras fértiles. Durante el siglo VIII a. C., las aristocracias emergentes lideraron la reocupación del territorio mediante la creación de asentamientos menores vinculados a los grandes centros, para explotar el entorno de forma sistemática. Este proceso histórico supuso la transformación de un paisaje de aldeas villanovianas en ciudades protourbanas y aristocráticas.

PALABRAS CLAVE

Etruria, villanoviano, Edad del Hierro, protourbano, urbanización

1. INTRODUCCIÓN

El proceso del cual emerge el fenómeno villanoviano (dividido en dos fases, en el siglo IX –900-820/800 a. C.– y en el siglo VIII –820/800-720 a. C.–) se desarrolla entre el final de la Edad del Bronce Reciente (EBR, siglos XIII-mediados del XII a. C.) y la Edad del Bronce Final (EBF, mediados del siglo XII-X a. C.), en un área mucho más amplia de la que en la Primera Edad del Hierro puede identificarse como “villanoviana”. De norte a sur, las regiones implicadas en las fases más antiguas del proceso son: la Lombardía oriental, el Véneto meridional, la Romagna, la Toscana, la Umbría, las Marcas, la Etruria meridional, el Lacio antiguo y la Campania.

En todas las áreas donde aparece la facies villanoviana existen antecedentes locales de la Edad del Bronce Final (EBF) que se definen como facies arqueológicas de tipo protovillanoviano: la facies de Tolfa-Allumiere en la Etruria meridional, con extensiones hacia el Lacio y Campania; y la facies de Chiusi-Cetona entre Toscana, Umbría y Las Marcas. La única excepción la constituyen Bologna y su territorio, donde, por el momento, parece faltar una fase atribuible a la EBF.

El proceso que en la Edad del Bronce Final conduce al desarrollo del villanoviano padano (con Bologna y Verucchio como sus principales centros) no tiene lugar en Emilia-Romagna, sino en el Véneto meridional, concretamente, en Frattesina (Rovigo), el mayor centro internacional de producción e intercambio documentado en Italia septentrional durante la Edad del Bronce Final.

Como centro primario, desempeñó a una escala cuantitativamente relevante una serie de actividades interrelacionadas: adquisición de materias primas de procedencias diversas, incluyendo el norte de Europa (ámbar báltico, trabajado a gran escala en Campestrin), el Levante o el norte de África (marfil de elefante y huevo de avestruz); adquisición de metales (cobre, estaño, oro); transformación de materias primas externas y producción local (cuerno de ciervo, vidrio, cerámica, tejidos); y participación en el sistema de circulación de largo alcance de objetos metálicos manufacturados (como lingotes de bronce) dentro de la península Itálica, en el área transalpina (este de Francia, Suiza y sur de Alemania) y en las regiones septentrionales de los Balcanes.

Por el contrario, en la Etruria meridional no conocemos por ahora un centro comparable a Frattesina. Quizás algunos yacimientos actualmente en excavación como Maccarese-Le Vignole puedan asemejarse. Sin embargo, al menos en lo que respecta a la producción metalúrgica, tal y como lo documentan los bronces del depósito de Coste del Marano, se evidencia la presencia de objetos manufacturados originarios de la Etruria meridional (concretamente del distrito de los Montes de la Tolfa) hallados en el área tirrénica e interior de la península, en Sicilia e incluso hasta el Egeo y Chipre.

Por lo tanto, el polo tirrénico se situó dentro del territorio histórico de Etruria, mientras que el polo padano se encontraba al norte y, por tanto, fuera de la Etruria padana de época villanoviana. Sin embargo, hacia finales del siglo X a. C., una crisis climática que produjo reiteradas secuencias de inundaciones, desbordamientos, rupturas fluviales, y notables alteraciones en las morfologías de las líneas costeras (causadas por profundas erosiones asociadas a fenómenos meteorológicos y marinos) provocó el colmatado del cauce fluvial del Po de Adria y, en consecuencia, el fin de Frattesina y el definitivo desplazamiento del polo padano al sur del Po.

2. LA CULTURA VILLANOVIANA O PROTOETRUSCA

La cultura que ocupó el territorio posteriormente ocupado por los etruscos se define como “villanoviana”. Algunos especialistas creen que dicha cultura representa la primera etapa de la cultura etrusca, mientras que otros argumentan que, a principios de la Edad del Hierro, siguiendo procesos complejos, algunas comunidades multiétnicas se mezclaron y luego asumieron una identidad única. Sin embargo, llamamos etruscos a estas gentes cuando adoptan el alfabeto griego y escriben en su propio lenguaje al final de este periodo.

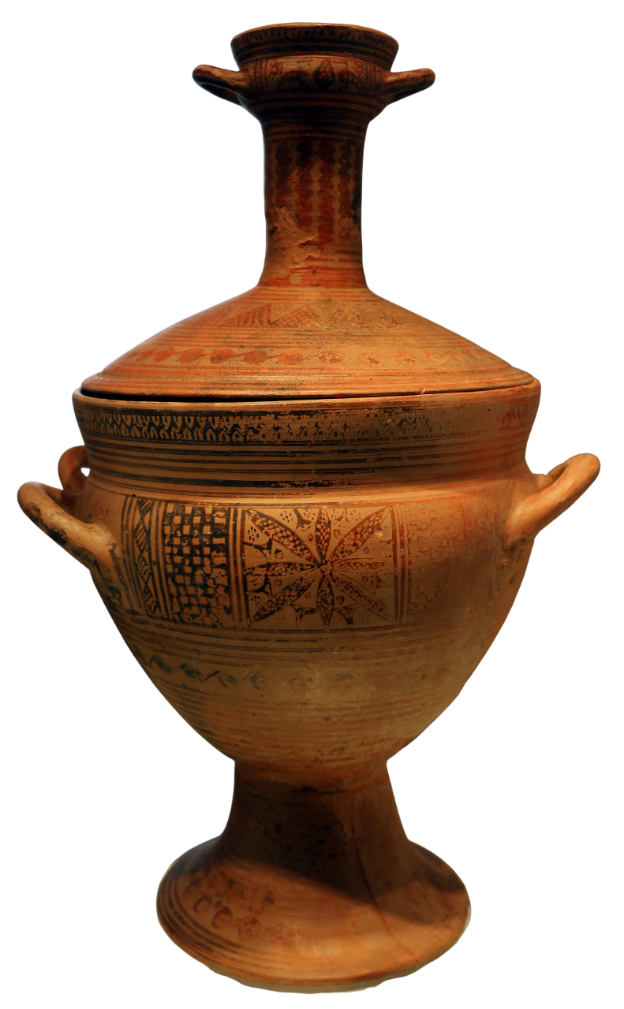

Desde un punto de vista estrictamente cultural y cronológico, el término “villanoviano” describe convencionalmente las manifestaciones culturales relativamente homogéneas de la población que ocupaba la Etruria durante la primera Edad del Hierro. Las primeras evidencias fueron estudiadas por el conde Giovanni Gozzadini (Fig. 1.) a partir de los objetos hallados el 28 de mayo de 1853 en la necrópolis localizada en su finca de Le Caselle di San Lazzaro, muy cerca de Villanova di Castenaso, a unos ocho kilómetros al este de Bologna.

En ella se hallaron un total de 193 tumbas de pozo, caracterizadas, generalmente, por una cultura material (protoetrusca) definida por la adopción del rito de la cremación con la deposición de los restos óseos en urnas bicónicas de impasto (de arcilla no depurada, trabajada a mano y cocida a una temperatura no excesivamente elevada) cubiertas con un cuenco o un casco; la presencia significativa de objetos ornamentales o vinculados al ámbito personal del difunto (fíbulas, brazaletes, collares, armas, navajas de afeitar, y utensilios) y objetos cerámicos de impasto (jarras, cuencos, escudillas, etc.).

Tumbas similares se hallaron poco después en los principales yacimientos de la Etruria tirrénica, lo que puso de manifiesto la existencia de una cultura uniforme y extendida principalmente entre los cursos del Arno y del Tíber, con proyecciones hacia la Campania al sur y la llanura padana al norte. Son muchos los elementos de continuidad que vinculan al Villanovense con el Bronce Final o época protovillanoviana, como, por ejemplo, el ritual funerario de cremación, el uso de las urnas bicónicas, y la tipología y la factura de los objetos metálicos pertenecientes al ajuar funerario.

Este ritual, que se impone de forma exclusiva ya desde la fase inicial de la Edad del Bronce Final, no estuvo destinado a toda la comunidad, sino que estuvo reservado exclusivamente a un número reducido de individuos marcados por signos de prestigio. El contenedor de los huesos calcinados (urna y tapa) no está formado por recipientes de uso común, sino que representa explícitamente una casa, destinada a acoger al difunto en su nueva dimensión física, resultado de la destrucción del cuerpo mediante la cremación. Esta concepción funeraria se desarrolló en las fases posteriores hasta la aparición de un ajuar compuesto por vasijas miniaturizadas y la urna en forma de cabaña.

En cualquier caso, la fase villanoviana es el periodo en el que tiene lugar el fenómeno de la transformación de los asentamientos humanos simples en núcleos protourbanos más complejos, en concomitancia con el aprovechamiento de los recursos agrícolas y mineros, así como con el desarrollo de los intercambios comerciales a media y larga distancia. Con el crecimiento del sistema económico aparecen las primeras concentraciones de riqueza y poder, y se perfilan nuevas estructuras sociopolíticas y económicas que derivan en nuevas formas de diferenciación social. Se trata, por lo tanto, de un momento histórico extremadamente dinámico, en el que entran en juego relaciones de intercambio con otras poblaciones y, en particular, con los pueblos griegos asentados en las costas del sur de Italia y de Sicilia.

2.1. TERRITORIOS VILLANOVIANOS

La cultura villanoviana ocupó una extensión geográfica que corresponde a casi un tercio del territorio actual de la Italia continental (Fig. 2.). Se difundió en la Etruria tirrénica (la actual Toscana, la Umbria occidental y el Lacio septentrional, es decir, entre el Arno, el Tíber y la costa tirrénica), el área campana (Capua, Pontecagnano y Sala Consilina), la región de Las Marcas (Fermo), la Emilia central (la llanura de Bologna delimitada por los cursos del Panaro, del Po y del Santerno), la Romagna oriental (Verucchio en la cuenca del Marecchia) y en la isla de Tavolara (costa norte de Cerdeña).

En relación con la Etruria tirrénica, se han reconocido al menos tres zonas. La primera es la zona meridional, ubicada en el área del Lacio al norte del Tíber, donde se encuentran los asentamientos más conocidos, como Veio, Caere, Tarquinia y Vulci, vinculados a la actividad minera de los Montes de la Tolfa.

La segunda zona corresponde a la Etruria septentrional, es decir, a la actual Toscana entre los ríos Albenga y Arno, con los principales centros de Vetulonia y Populonia, y al norte Volterra (y probablemente Fiesole), vinculados a los recursos mineros del Monte Amiata, de las Colinas Metalíferas y de la isla de Elba, con evidentes relaciones con Cerdeña y el mundo fenicio. La tercera zona es la Etruria interior, ubicada en los valles del Tíber y del Chiana, conectada con Roma y Arezzo y con rutas internas que enlazan su territorio con el Apenino boloñés con la Campania. Destacan los centros de Bisenzio, Orvieto, Chiusi y Perugia.

En relación con la Campania, la cultura villanoviana se documenta en Capua y en la zona de Salerno (Pontecagnano, Capodifiume, Arenosola y Sala Consilina). En este territorio se observan elementos comunes como la presencia de asentamientos cerca de vías naturales de comunicación, generalmente situados sobre mesetas colinares, y el desarrollo de una economía basada en las actividades agrícolas y en la explotación de los recursos mineros.

Finalmente, en Las Marcas, destaca el asentamiento villanoviano de Fermo, situado en una meseta aislada a poca distancia de la costa (según un modelo específico sobre todo de la Etruria meridional) y asociado a dos extensas necrópolis, cuyas tumbas más antiguas pueden fecharse a comienzos de la Primera Edad del Hierro. En conjunto, el territorio de Fermo se caracteriza por estar atravesado transversalmente por una serie de valles fluviales que comunican la costa con los Apeninos constituyen, como ya ocurría en la Edad del Bronce, importantes vías de comunicación hacia el interior y las regiones tirrénicas, mientras que la llanura costera estaba conectada directamente con Romagna y con las regiones adriáticas meridionales.

3. LA FASE PROTOURBANA

El rasgo fundamental que distingue al pueblo etrusco de los otros pueblos de la Italia prerromana es el desarrollo de una compleja red de ciudades. Así lo demuestra el hecho de que fueran recordados como “constructores de ciudades” ya en la Antigüedad clásica, de la misma forma que lo demuestra su nombre étnico Rasna o Rasenna que significaría “perteneciente a la ciudad” y la terminología en lengua etrusca relativa al fenómeno de la ciudad como concepto urbanístico y político: spural o civitas que significaría comunidad; mezlum o urbs que hace referencia a la ciudad como realidad arquitectónica; cilz o arx que hace alusión a la acrópolis de la ciudad, y rasnal o populus que se refiere al propio cuerpo ciudadano.

Actualmente, se considera la urbanización etrusca como un fenómeno autóctono y un proceso paralelo a la urbanización griega en el Mediterráneo central. Por lo tanto, la lectura helenocéntrica centrada en las influencias exógenas griegas ha sido sustituida por una interpretación que prioriza los desarrollos autóctonos que tuvieron lugar durante la fase protourbana, que comenzó a partir del Bronce final y culminó hacia finales de la Primera Edad del Hierro o periodo villanoviano (900-720 a. C.). Es decir, se trató de un proceso de larga duración, que supuso la superación gradual y no uniforme de la organización protohistórica y preurbana basada en “aldeas” en favor de una organización protourbana de tipo urbano-estatal centrada en “ciudades”.

3.1. EDAD DEL BRONCE FINAL 1-2 (1150-1100 A. C.)

En el momento inicial de la Edad del Bronce Final, en la Etruria meridional se registra una situación de equidad general entre los distintos sistemas territoriales (Valle del Fiora; el Alto Tíber; los Montes Cimici; Tarquinia; el agro falisco; los Montes de la Tolfa; el agro caeretano; Veio y el Bajo Tíber).

Las comunidades ocupaban territorios de una extensión media de unas 4500 hectáreas, organizadas internamente en un asentamiento principal que ocupaba generalmente una elevación o una meseta de toba (en su mayoría de 5 hectáreas y aislada en la confluencia de dos cursos de agua) y uno o más centros menores con funciones productivas o estratégicas. Un ejemplo es el yacimiento de San Giovenale, cerca de Viterbo, bañado en el lado meridional por el río Vesca y en los laterales por dos afluentes, los arroyos Pietrisco y Carraccio di Fammilume.

El análisis de dichas áreas territoriales, su paisaje y recursos proporciona datos sobre qué asentamientos eran autosuficientes (podían cubrir sus propias necesidades) y cuáles generaban excedentes (producción superior a sus necesidades). Es muy posible que en casi todos los territorios emergieran algunos centros “no autosuficientes” cuya viabilidad sólo pudo ser posible mediante un sistema supracomunitario (supra-villagio) que permitiera el sustento de las personas residentes en ellos. Gracias a la presencia, casi en igual medida, de centros capaces de producir excedentes en las inmediaciones de estos centros “problemáticos”, parece plausible hipotetizar la existencia de una serie de relaciones “mutualistas”, en las que algunos centros, especializados en diferentes producciones o capaces de explotar distintos recursos, compartían entre sí productos. Esto indicaría la posible existencia de una red de intercambio o cooperación de recursos entre asentamientos.

Así pues, durante el Bronce Final, en la Etruria meridional, las comunidades humanas se organizaban en un sistema territorial de tipo supracomunitario o “mutualista”. Es decir, no existía una jerarquía clara entre los distintos asentamientos de una misma unidad territorial, sino que cada aldea participaba en una red de cooperación e interdependencia: unos producían excedentes, otros los redistribuían, algunos controlaban rutas, otros terrenos de cultivo, y en conjunto, la supervivencia de todos se sostenía gracias a este equilibrio. Este sistema funcionaba bien en un entorno de relativa estabilidad, donde las necesidades básicas estaban cubiertas a través de la colaboración y donde aún no se había consolidado una élite poderosa con un control exclusivo del territorio.

Asimismo, esta organización regional habría servido para evitar conflictos o rivalidades internas entre comunidades por recursos escasos (como tierras fértiles, agua, alimentos, etc.) y reforzar el control efectivo sobre el territorio.

3.2. EDAD DEL BRONCE FINAL 3A (1000-950 A. C.)

La mejora de la producción metalúrgica con la aparición de nuevas herramientas como sierras, hachas y cinceles permitió un aumento de la producción y la productividad agrícolas y, en consecuencia, un aumento demográfico (la población, por ejemplo, aumentó un 20% en la Etruria meridional).

Asimismo, la mejora técnica permitió el control y explotación de áreas agrícolas más extensas, ya que hizo más viable y rentable la roturación de suelos difíciles o hasta entonces muy poco productivos, lo que permitió ampliar las áreas cultivables en zonas más alejadas y marginales. Por lo tanto, las comunidades ampliaron sus áreas territoriales (con una media de 5400 hectáreas) gracias a la incorporación de nuevas tierras dedicadas principalmente a una explotación de tipo agrícola.

Esta situación redujo la necesidad de múltiples centros menores dispersos por el territorio lo que desencadenó el inicio de una reestructuración que, de forma progresiva, supuso el cambio de un modelo territorial descentralizado a un modelo territorial centralizado.

Dentro de las diferentes áreas territoriales, disminuyó el número total de asentamientos y las comunidades empezaron a organizarse en torno a un único asentamiento principal ubicado en una altura fortificada y asociado a centros menores que detentaban una función exclusivamente estratégica, relacionada con el mantenimiento de las fronteras o el control de las vías de comunicación fluviales existentes. Este nuevo modelo territorial iniciaría una competencia creciente entre los asentamientos, muy probablemente la presencia del asentamiento en altura y la presencia de centros menores con función estratégico-militar parecen atestiguar el inicio de una forma creciente de competencia entre los asentamientos, muy probablemente por el control de las zonas más fértiles, convertidas ya en recursos estratégicos que parecen ser explotados de forma planificada.

3.3. EDAD DEL BRONCE FINAL 3B (950-900 A. C.)

Hacia el Bronce Final 3A y, sobre todo, durante el Bronce Final 3B, el equilibrio del sistema supracomunitario comienza a romperse. Las innovaciones técnicas permiten una mayor explotación del territorio, y esto implica que algunas comunidades, situadas en mesetas más amplias y mejor posicionadas (por ejemplo, con acceso a tierras fértiles, rutas fluviales o zonas costeras y metalíferas), empiecen a destacar frente a las demás. Acumulan más recursos, concentran más población y desarrollan una capacidad de producción superior.

Estos asentamientos centrales, con mayores capacidades, dejan de necesitar tanto del sistema “mutualista” y, a la vez, se convierten en polos de atracción para otras comunidades más pequeñas que no pueden mantenerse por sí solas. Algunas aldeas cercanas son abandonadas voluntariamente por sus habitantes, que migran hacia el nuevo centro buscando seguridad, acceso a recursos y cada vez más una forma de pertenencia bajo el paraguas de estas élites emergentes. Otras, simplemente, colapsan.

El resultado es doble: por un lado, se consolida un centro hegemónico que organiza la vida social, política y económica de la región. Por otro lado, se produce la crisis del sistema supracomunitario ya que el número de sitios “problemáticos” se mantiene igual al del periodo anterior, mientras que disminuye el de los sistemas capaces de generar excedentes. En consecuencia, la mayoría de los asentamientos del Bronce Final 3A resulta abandonada en esta última fase y sus territorios son absorbidos por los futuros centros protourbanos.

En cualquier caso, durante un determinado lapso de tiempo coexistieron los asentamientos situados en grandes mesetas y los típicos asentamientos del Bronce Final. La diferencia de tamaño entre los asentamientos de la fase preurbana y los de la fase protourbana es muy notable: los primeros ocupaban una media de entre 1 y 15 hectáreas, mientras que los segundos podían alcanzar entre las 50 y las 200 hectáreas, aproximadamente.

Con el tiempo, este nuevo modelo de organización territorial (centralizado, jerárquico y con dominio de un núcleo sobre los demás) dio paso a los centros protourbanos de la Primera Edad del Hierro: asentamientos en altura, fortificados, que concentraron población, funciones políticas, religiosas y productivas, y que fueron el origen de las ciudades etruscas.

3.4. PRIMERA EDAD DEL HIERRO (900-720 A. C.)

Ante la creciente competición territorial, la cual quizás derivó en saqueos y ataques militares entre comunidades vecinas, las élites de las aldeas comprendieron que la única forma de superar tal reto era llevar a cabo una concentración de la población procedente de otras áreas del territorio circundante en un único centro que ya demostraba ser capaz de llevar a cabo el máximo aprovechamiento de los recursos de su territorio. Estos, al fin y al cabo, eran las principales fuentes de riqueza, capaces de generar excedentes que podían “invertirse” en los intercambios y en las actividades manufactureras, cada vez más especializadas.

Salvo que el proceso de centralización fuera forzado o violento, es más probable que, para mantener la estabilidad o evitar conflictos, los promotores de estos centros más grandes (probablemente élites emergentes), recurriesen a mecanismos de atracción o persuasión para poder convencer a los grupos de los centros menores de abandonar los poblados en favor de los nuevos asentamientos.

Quizás uno de ellos fuera la propiedad privada. Durante la Edad del Bronce Final, aunque las élites gestionan tanto el almacenamiento como la redistribución de reservas, los frutos de las actividades bélicas de saqueo, los crecientes flujos de metales y los bienes de prestigio, no son propietarias de las tierras ya que estas son realmente un bien comunal o vinculado a clanes. Por lo tanto, es razonable pensar que la concesión de una parcela propia y heredable por una familia fuese una poderosa herramienta de atracción para que estas élites “periféricas” decidieran abandonar sus centros y trasladarse a estos nuevos centros protourbanos en pleno crecimiento. De hecho, esto explicaría la ocupación dispersa de los grandes altiplanos elegidos como lugar de asentamiento.

Un eco de esto puede encontrarse también en la tradición mítico-histórica del heredium de Rómulo durante la fundación de Roma. Según la leyenda, Rómulo concedió a cada uno de los trescientos paterfamilias que participaron, la propiedad de una parcela de tierra de 0,5 hectáreas para cultivarla y transmitirla en herencia a sus primogénitos.

En cualquier caso, el desarrollo de estructuras gentilicias-aristocráticas y de diferencias socioeconómicas dentro de las comunidades protourbanas condujo a procesos de acumulación de riqueza y de tierra en manos de unos pocos.

3.4.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN

Esta importante decisión de llevar a cabo un proceso de concentración poblacional implicó una reconfiguración del paisaje de la Italia central a principios de la Primera Edad del Hierro, definida por dos características principales.

La primera característica fue el abandono de la mayor parte de los asentamientos del Bronce Final que estaban situados en pequeños altiplanos difícilmente accesibles en los que se primaba la prioridad defensiva en vez de la agrícola (salvo aquellos que se encontraban en grandes altiplanos como Tarquinia). Aunque el abandono generalizado de estos asentamientos se produce de forma bastante repentina en la transición entre la Edad del Bronce Final y la Primera Edad del Hierro, el fenómeno representa el resultado final de un proceso de transformación de larga duración desarrollado a partir del Bronce Final 3A.

La segunda característica fue la estructuración de un gran asentamiento en anchos altiplanos ya ocupados (como, por ejemplo, Tarquinia, Vulci, Veio o Caere) o deshabitados. La elección de estas mesetas elevadas responde a un amplio conjunto de factores: por su gran extensión (entre 60 y 150 hectáreas), su fácil accesibilidad, su fácil defensa gracias a su cercanía límites naturales como laderas escarpadas y cursos de agua, y también por su posición estratégica al disponer de amplios territorios fértiles y ricos en recursos naturales, entre los cuales tuvieron un papel primordial los yacimientos minerales de cobre, hierro, plata y alumbre de los Montes de la Tolfa, situados entre Cerveteri y Tarquinia, y de las Colinas Metalíferas a espaldas de Vetulonia.

Asimismo, estas mesetas estaban situadas muy próximas a la costa tirrena (a unos 4-5 kilómetros) (como Vulci, Tarquinia y Cerveteri), para poder evitar los peligros del mar, o bien estaban situadas muy cerca de ríos (Orvieto y Veio) y de lagos (Bisenzio). Aun así, en la línea de costa y en las orillas de los lagos parecen localizarse también núcleos más pequeños posiblemente dependientes de los grandes centros, como el asentamiento de las Salinas, que es muy probable que fuera el puerto protohistórico de Tarquinia, o el pueblo de Gran Carro situado en la orilla oriental del lago de Bolsena, probable puerto de Orvieto.

Por el contrario, Populonia es el único asentamiento que se funda en el litoral frente a la isla de Elba (Stab. V, 2, 6; Plin. Nat. III, 5). De hecho, el área habitada parece concentrarse en el área del promontorio sobre el lado sur del Golfo de Baratti (150/180 ha). Por ello, es probable que tuviera acceso a sus recursos mineros (y los del distrito de Campigliese), además de los recursos agrícolas y naturales de la llanura lindante con Volterra al norte y con Vetulonia al sur.

En consecuencia, durante la Primera Edad del Hierro, el territorio protoetrusco estuvo dividido en grandes áreas encabezadas por un núcleo habitado muy extenso y de carácter centralizado, que actuaba bajo el mando de una única autoridad situada en una posición preeminente en relación con el resto de la población, que al poco tiempo se convirtió en aristocracia.

Este núcleo ocupó toda la unidad orográfica de la futura ciudad etrusca o gran parte de ella. Cada asentamiento parece, además, estar dotado de una organización interna de tipo “multifocal”, ya que ocupó la meseta de manera dispersa por varios núcleos de cabañas intercalados con espacios libres (quizás destinados a actividades de subsistencia) y estuvo rodeado de varias necrópolis situadas habitualmente en el exterior del área destinada al hábitat, en posiciones bien visibles y a lo largo de las principales vías de acceso al asentamiento y de conexión con el territorio circundante. Por tanto, los asentamientos protourbanos se caracterizan generalmente por un modelo topográfico recurrente y por una clara separación funcional entre el «espacio de los vivos» y el «espacio de los muertos».

Por otra parte, si se considera el número de sepulturas documentadas en los contextos de asentamiento, se observa, por lo general, una diferencia cuantitativa notable entre las atestiguadas en los centros de la Etruria meridional y las halladas en los centros de la Etruria septentrional. Sin descartar posibles distorsiones derivadas de la heterogeneidad de la documentación disponible, se ha planteado la hipótesis de que estas cantidades puedan ser indicativas de una diferente concentración demográfica y sugieran que la población de un centro protourbano de la Etruria centro-septentrional fuese más o menos equivalente a un tercio de la de un centro de la Etruria meridional.

En definitiva, combinando las consideraciones sobre la relación entre el asentamiento y las necrópolis con el análisis de las características geográficas de los lugares donde surgen los distintos asentamientos, es posible percibir una gran planificación en la elección de los emplazamientos y una gran capacidad para adaptar la estructura del asentamiento a las características geomorfológicas específicas de las áreas seleccionadas.

4. REOCUPACIÓN DEL TERRITORIO

En la primera mitad y sobre todo en la segunda mitad del siglo VIII a. C., la aparición de ricas tumbas de “líderes políticos” guerreros en las necrópolis manifiestan la voluntad de exhibir apropiaciones del territorio por parte de gentes u organismos suprafamiliares con una clara estructura jerárquica.

Desde los centros protourbanos, esta aristocracia gentilicia lideró la reocupación del territorio y su explotación sistemática a través del establecimiento de asentamientos secundarios (de unas diez hectáreas), menores (entre tres y cinco hectáreas, equivalentes al tamaño de los poblados del Bronce Final) y funcionales (como en el caso ceretano de Casale S. Antonio-Monte Tosto), situados en pequeñas alturas o mesetas, en áreas fértiles y/o estratégicas, o entre la franja costera y los primeros relieves del interior.

Algunos de estos centros menores tenían funciones estratégicas como el control de las vías de comunicación, representadas por ríos o por itinerarios entre yacimientos. Otros, sin embargo, desempeñaban una función productiva, relacionada con la explotación de los recursos del paisaje y los del mar. La expansión que se registra, de hecho, a lo largo de las zonas costeras, debe ponerse en relación tanto con las necesidades de una navegación aún de cabotaje, como con la explotación de un recurso fundamental como la sal.

Los datos funerarios sugieren que el proceso de reocupación de los territorios tuvo lugar a lo largo de toda la fase 2 de la Primera Edad del Hierro, durante al menos cuatro o cinco generaciones. Pueden identificarse dos “oleadas” principales, en parte diferenciadas desde un punto de vista geográfico.

Por un lado, en la primera parte de la fase 2 del Hierro, es decir, durante la primera mitad del siglo VIII a. C., se produce una activación, más o menos simultánea, de nuevos asentamientos que afecta al interior entre Tarquinia y Bisenzio, al agro ceretano-tolfetano y a todos los principales centros del agro veiente y falisco-capenate. Por otro lado, entre la segunda parte de la fase 2 del Hierro y el inicio del periodo Orientalizante antiguo, es decir, en la segunda mitad del siglo VIII a. C., aparecen la mayoría de los centros menores del territorio vulcente, probablemente algunos del interior entre Caere y Tarquinia, y muchos de pequeña entidad del agro veiente-falisco. De hecho, entre los asentamientos ubicados en elevaciones de mayores proporciones, superiores a veces a las diez hectáreas, destacan los sitios del interior de Vulci (Castro, Poggio Buco, Pitigliano, Sovana) y del agro falisco (Vignale di Falerii, Nepi y Orte).

Uno de los casos más representativos de las dinámicas territoriales de este período, es la del tramo costero septentrional del territorio vulcente.

Entre Chiarone y Orbetello se han identificado sitios vinculados a la explotación del entorno lagunar surgidos en la fase inicial del periodo villanoviano, entre los cuales destaca el complejo de Duna Feniglia. Asimismo, en la zona de Pescia Romana se ha registrado un aumento demográfico relacionado tanto con el mar como con las áreas agrícolas: el núcleo de Infernetto-Serpentaro, por su proximidad a la línea costera, parece orientado sobre todo a las oportunidades que ofrecía el mar, a diferencia del interior y fortificado sitio de Pescia Romana Vecchia, quizás destinado al control visual del litoral y a la explotación de las tierras situadas detrás de las lagunas. El papel no secundario de este lugar queda confirmado, además, por el importante conjunto de hallazgos funerarios de la segunda mitad del siglo VIII a. C., entre los que se encuentra la célebre cratera euboica atribuida al Pintor de Cesnola (Fig. 3).

Por otro lado, las investigaciones topográficas y numerosas excavaciones han puesto de manifiesto la fuerte invasión de Veio a partir de la segunda mitad del siglo VIII a. C. sobre el territorio circundante, en particular hacia la desembocadura del Tíber. Esto se refleja en las leyendas relativas a las guerras entre Roma y Veio desde tiempos de Rómulo y la posterior “Paz de los Cien Años”.

Por tanto, la aparición y distribución de nuevos asentamientos (secundarios, menores y funcionales) produce una inversión en la forma de ocupación del territorio respecto a la situación producida con el nacimiento de las grandes aglomeraciones protourbanas. A estos asentamientos menores les correspondían funciones de control y de explotación de una amplia franja de territorio agrícola más alejada del centro hegemónico.

En definitiva, este fenómeno de apropiación del territorio se intensificó con la afirmación de las familias aristocráticas durante principios del periodo Orientalizante y supuso la creación de una estructura económica más integrada entre centro y periferia, que permitía explotar plenamente recursos fundamentales.

5. EPÍLOGO

A finales del siglo VIII a. C., las grandes aldeas villanovianas (Cerveteri, Veio, Tarquinia, Vulci, Vetulonia, Populonia, Volterra, Orvieto, Chiusi, Bologna, Capua y Pontecagnano) se transformaron de forma progresiva en ciudades con un marcado carácter aristocrático cuya economía y riqueza se basaron en la propiedad de la tierra, los intercambios comerciales, los ataques piráticos, los saqueos, y el control del tráfico de las mercancías con la probable imposición de impuestos de peajes.

Un aspecto que sugiere la progresiva estructuración de los centros protourbanos de Etruria es el proceso de definición del espacio de asentamiento, que se manifiesta, en algunos contextos, mediante la construcción de sistemas defensivos. Desde mediados del siglo VIII a. C., se documentan los primeros sistemas defensivos fortificados en Veio, Vulci y Populonia.

RECURSOS

La scoperta del Villanoviano e i musei dell’Emilia-Romagna (Patrimonio Culturale ER).

Osvaldo racconta: la cultura villanoviana (Museo Archeologico e d’Arte della Maremma).

BIBLIOGRAFÍA

Balista, C. (2018). The Po di Adria, Frattesina and the Po Delta between the Middle-Recent Bronze Age and the Early Iron Age. IpoTESI Di Preistoria, 10.1, 143-198.

Bartoloni, G. (2002). La cultura villanoviana all’inizio della storia etrusca. Carocci.

Bartoloni, G. (2012). Introduzione all’Etruscologia. Hoepli.

Bartoloni, G. (2013). The Villanovan culture: at the beginning of the Etruscan history. En J. M. Turfa. The Etruscan world (pp.79-98). Routledge.

Bietti Sestieri, A. M. (2012). Il villanoviano: Un problema archeologico di storia mediterranea. En V. Bellelli, Le origini degli Etruschi: Storia, archeologia, antropologia (pp. 249-277). L’Erma.

Di Gennaro, F., Amicone, S., Oriano, R. d., & Mancini, P. (2023). L’insediamento villanoviano dell’isola di Tavolara presso le coste della Gallura. The Journal of Fasti Online. www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2023-548.pdf.

Iaia, C. & Mandolesi, A. (2010). Comunità e territori nel Villanoviano evoluto dell’Etruria meridionale. En N. Negroni Catacchio (ed.). Preistoria e protostoria in Etruria. Atti del nono incontro di studi, Valentano (Vt)-Pitigliano (Gr), 12-14 settembre 2008. L’alba dell’Etruria: fenomeni di continuità e trasformazione nei secoli 12.-8. a. C. : ricerche e scavi (pp. 61-78). Centro Studi di Preistoria e Archeologia.

Lara Peinado, F. (2007). Los Etruscos: Pórtico de la historia de Roma. Cátedra.

Marino, T. (2014). Complessità e dinamismo dei processi insediativi tra bronzo finale e primo ferro in Etruria. Tesi di Dottorato. Università degli Studi di Salerno.

Marino, T. (2015). Aspetti e fasi del processo formativo delle città in Etruria meridionale costiera. En A. Moravetti, G. Bartoloni & M. Rendeli, Le città visibili: Archeologia dei processi di formazione urbana (pp. 91-141). Officina Edizioni.

Riva, C. (2011). La urbanización de Etruria: Prácticas funerarias y cambio social, 700-600 a. C. Bellaterra.

Sotgia, A. (2023). Live in villages, plow fields before cities. Aspects of the primary economy of the communities of Southern Etruria between the Bronze Age and the Early Iron Age. Tesi di Dottorato. University of Groningen – Sapienza. Università di Roma.

Sotgia, A. (2024). Una lettura “agro-economicista” della Svolta Protourbana. En N. Negroni Catacchio, C. Metta, V. Gallo & M. Aspesi, Archeologia del Fuoco. La vita, la morte, i culti: una presenza costante. Volume II. Centro Studi di Preistoria e Archeologia.

Torelli, M. (1981). Storia degli etruschi. Laterza.

Vitali, D. (1984). La scoperta di Villanova e il conte Giovanni Gozzadini. En C. Morigi Govi & G. Sassatelli, G. Dalla Stanza delle Antichità al Museo Civico: Storia della formazione del Museo Civico Archeologico di Bologna (pp. 223-237). Grafis.