Elena Duce Pastor (Universidad Autónoma de Madrid)

Elena Duce Pastor nació en Madrid (1989). Es Licenciada en Historia (2011) y Graduada en Ciencias de la Antigüedad (2017) por la Universidad Autónoma de Madrid. Se dedica principalmente al mundo griego antiguo desde una perspectiva de género. Su tesis, defendida en 2019 en la misma universidad, versaba sobre los matrimonios en la Grecia Antigua. Ha realizado estancias postdoctorales en la Fondation Hardt (2021), en Ohio State University (2022), en la Sapienza Università di Roma (2022), en la National Hellenic Society en Atenas (2023) y en la Università di Catania (2024). Actualmente es profesora ayudante doctor en la Universidad Autónoma de Madrid en el área de Historia Antigua. Sus intereses como investigadora son las mujeres griegas, los contactos culturales en la colonización arcaica y la legitimidad del matrimonio en el mundo griego.

***

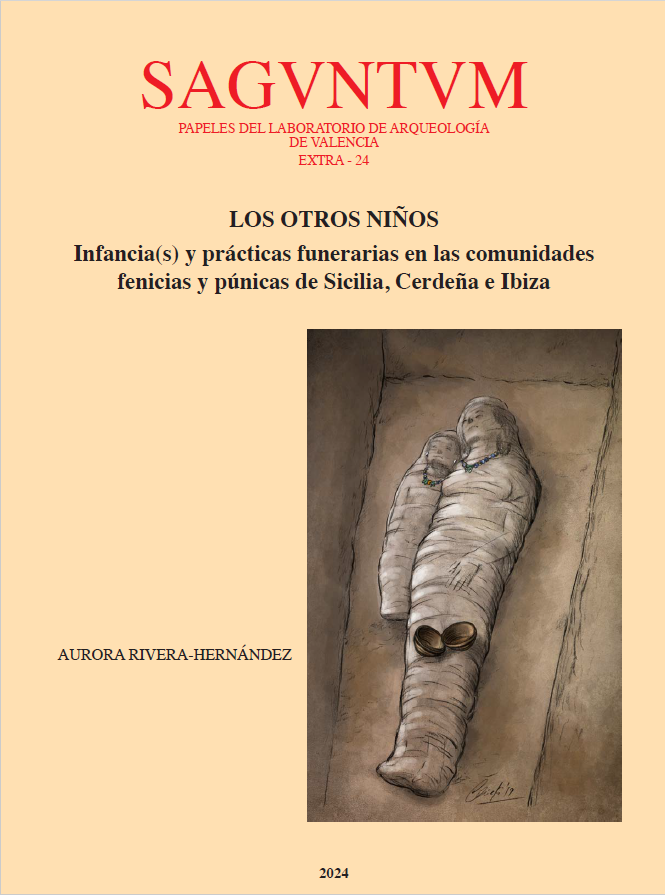

Aurora Rivera-Hernández nació en Salamanca (1990) y creció en Zamora. Es Licenciada en Historia (2012) por la Universidad de Salamanca y realizó el máster de Arqueología en la Universidad de Granada y la de Sevilla (2013). Su tesis, defendida en 2021 en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, se centró en estudiar la infancia en las comunidades fenicias y púnicas de Sicilia, Cerdeña e Ibiza, a partir del estudio de las sepulturas infantiles. Actualmente, es investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Sus intereses de investigación son las niñas y niños, las mujeres y otros colectivos que han sido invisibilizados en las narrativas arqueológicas sobre las comunidades fenicias y púnicas, como las ancianas/os y las personas con diversidad funcional. En estos contextos, presta especial atención a las situaciones coloniales y a las interacciones culturales entre gentes nativas, migrantes fenicios y griegos. De este modo, su investigación se extiende también al estudio de las poblaciones indígenas de la Edad del Hierro y del ámbito griego.

***

La infancia, o más bien las diferentes infancias que un individuo puede tener en un contexto social en función de su ascendencia cultural, sexo y condición social ha suscitado interés en los últimos años. Ya no solo nos ocupamos de los grandes hombres políticos que salen en las fuentes, sino que queremos conocer los distintos espectros sociales. En el mundo fenicio, donde la falta de conservación de un corpus literario, que existió pero no nos ha llegado, nos lleva a una doble labor. Por un lado sabemos poco de los fenicios, pues las fuentes que nos hablan de ellos son exógenas. Por otro, sabemos aún menos de las mujeres y de los niños. Aurora Rivera Hernández, en su primer libro, se acerca el mundo de la infancia en tres espacios mediterráneos con el objetivo de ofrecer una primera aproximación al tema en lengua castellana.

¿Por qué es importante estudiar las infancias en una sociedad antigua como la fenicia?

Tradicionalmente, la infancia ha sido desatendida en las narrativas sobre estas sociedades debido a tres razones principales. Primero, la investigación sobre el Mediterráneo fenicio ha sido marcadamente androcéntrica, centrándose principalmente en los hombres adultos y dejando de lado al resto de la población, lo que ha invisibilizado especialmente a mujeres y niños y niñas. Segundo, los investigadores han proyectado una visión occidental y moderna de la infancia como una etapa pasiva de la vida, lo que ha llevado a asumir que los niños apenas participaban en la vida de sus grupos de pertenencia. Por último, en el Mediterráneo fenicio existen unos santuarios, denominados tofets, en los que se han documentado las cremaciones de muchos individuos infantiles y estos espacios son los que han monopolizado, hasta hace muy poco tiempo, la atención sobre la infancia.

Afortunadamente, diversos estudios realizados en los últimos años desde la Arqueología de la infancia y la Arqueología de género y feminista están demostrando que en los primeros asentamientos donde se establecieron los migrantes fenicios al llegar a Occidente y, posteriormente, los púnicos, el rol de las niñas y niños como garantes de la continuidad familiar y cultural, así como de la perduración y crecimiento demográfico de estos establecimientos fue fundamental. Estudiar la infancia y el modo en que transcurrían las vidas de los niños y niñas nos ayuda a comprender mejor la estructura social, los valores culturales, las formas de transmisión de conocimientos dentro del hogar –como las costumbres y creencias religiosas–, pero también el aprendizaje de actividades económicas, como la manufactura cerámica, el comercio, la navegación y la pesca, entre otras.

Por tanto, y respondiendo a la pregunta de forma directa, el estudio de la infancia en una sociedad antigua, como la fenicia, es fundamental, ya que nos permite reconstruir un pasado más objetivo y justo, al tener en cuenta a un sector demográfico que, tal y como muestran las elevadas tasas de natalidad estimadas para el mundo antiguo, prácticamente suponía la mitad de la población.

Has comenzado hablando del tofet y de las polémicas al respecto que han de estar presentes en cualquier estudio sobre infancia en este período. En el mundo fenicio hay un tipo de individuos que han suscitado mucha atención, me refiero a los bebés objeto de los sacrificios infantiles, ¿En qué punto de la investigación estamos respecto a ese tema?

El tema de los sacrificios infantiles realizados en los santuarios que conocemos con el nombre de “tofets” ha generado, y aún genera, muchísimo debate entre los investigadores. De forma sencilla, los tofets se pueden definir como un tipo de santuarios a cielo abierto, ubicados en el Mediterráneo central desde el s. VIII a.C., que se caracterizan por presentar urnas cerámicas que contenían los restos cremados de bebés de muy corta edad, en ocasiones, acompañados por restos óseos de pequeños animales también cremados, principalmente corderos y aves. A partir del s. VI a.C., también comenzó a ser común la colocación de estelas de carácter votivo, principalmente dedicadas al dios Baal Hammon y a la diosa Tanit, que contienen inscripciones en las que los fieles dan las gracias a la divinidad porque ha escuchado su oración o le piden ser escuchados.

Estos restos osteoarqueológicos y epigráficos, unidos a los relatos aportados por algunos escritores bíblicos y grecorromanos que nos hablan de la costumbre que tenían los fenicios de ofrecer a sus hijos en sacrificio, han llevado a algunos investigadores a interpretar estos santuarios como lugares en los que se llevaría a cabo el sacrificio infantil. Mientras que otros prefieren interpretar los tofets como una especie de santuarios que funcionarían como “necrópolis especiales” destinadas a acoger a las criaturas que fallecían de forma prematura y como consecuencia de problemas surgidos, principalmente, durante el embarazo y el parto.

A día de hoy, la cuestión no está resuelta y parece que está lejos de resolverse. De hecho, hasta que no se den mejoras cualitativas o nuevas metodologías bioarqueológicas que permitan estudiar con más detalle los restos óseos cremados y extraer más información relativa a la edad, el sexo, la ascendencia cultural y las causas de muerte, no podremos conocer la identidad de los bebés depositados en estos lugares sagrados ni saber si fueron víctimas del sacrificio o fallecieron por causas naturales.

Sin embargo, y como explico en el libro, yo considero que lo interesante de los bebés de los tofets no es saber si fueron víctimas del sacrificio o no, sino el rol central que éstos desempeñaron en los rituales llevados a cabo en estos espacios, que funcionaban como lugares ideales para la construcción de las identidades diaspóricas. Es precisamente esta importancia de las niñas y niños lo que los empodera como seres de un valor excepcional que, durante más de seis siglos de historia, fueron considerados las ofrendas más preciadas para presentar a las deidades de los tofets.

Como dices en tu libro, hay otras muchas infancias además de las que se reflejan en los tofets ¿por qué nos habían pasado desapercibidos esos otros niños que fueron enterrados en las necrópolis?

Aparte de estos bebés de los tofets que acabo de mencionar, en los asentamientos fenicios y púnicos, los individuos infantiles que fallecían por causas naturales eran enterrados en los cementerios, junto a las mujeres y hombres adultos.

No creo que estos niños y niñas “nos hayan pasado desapercibidos”, simplemente no les hemos prestado atención porque nuestro foco se ha centrado en responder a la pregunta de si en el tofet se daba o no el sacrificio infantil. Esta circunstancia, unida al androcentrismo que ha caracterizado los estudios fenicios y púnicos, son las principales causas que han llevado a la invisibilización de los más pequeños en los espacios funerarios comunitarios.

Otra causa de esta marginalización de los más pequeños, no sólo en las necrópolis sino también en otro tipo de contextos, como los productivos y los domésticos, es la escasa atención que se ha prestado a la cultura material relacionada con el mundo de la infancia, como los vasos biberones, los amuletos protectores y algunos objetos que pudieron estar dotados de propiedades lúdicas y funcionar como juguetes.

Hay muchos prejuicios con respecto a los enterramientos infantiles, calificados de descuidados y pobres ¿Es esto cierto? ¿Qué implicaciones afectivas puede haber detrás?

Sí, los discursos tradicionales han repetido hasta la saciedad que, aparte de ser escasos, los enterramientos infantiles se hacían con poco mimo y cuidado, lo que ha llevado a señalar que el tratamiento funerario que recibían los pequeños era marginal y que en estas comunidades las muertes prematuras implicaban menos compromiso emocional y social que las de los adultos.

Sin embargo, esto está muy lejos de la realidad. De hecho, el extenso estudio de los enterramientos infantiles de Sicilia, Cerdeña e Ibiza demuestra que, en general, se atendió con bastante cuidado y respeto a los niños y niñas difuntos desde el momento en que se producía su muerte biológica hasta que sus pequeños cadáveres eran enterrados en los cementerios. Además, en algunas necrópolis, fueron depositados en tumbas monumentales, que requirieron de una gran inversión de tiempo y recursos para su construcción, como cámaras hipogeicas y sarcófagos, y acompañados por numerosos y ricos ajuares. Evidentemente, estas materialidades, lejos de reflejar una pasividad emocional ante las muertes prematuras, materializan unas implicaciones afectivas que, si bien no podemos conocer con exactitud, al menos, reflejan el sumo cuidado y respeto con que las personas que habitaban estos enclaves afrontaban estas pérdidas tempranas.

En tu libro estudias los casos de Sicilia, Cerdeña e Ibiza, ¿Qué tuvieron en común los niños que allí vivieron?

Lo primero que quiero destacar es que he observado una gran variabilidad en las prácticas funerarias de los niños en los tres territorios del Mediterráneo fenicio y púnico que he estudiado, lo que refleja que la percepción de la infancia no era universal, sino que dependió de las realidades históricas y contextuales de cada región. Además, estas prácticas estuvieron influenciadas no solo por la edad, sino también por otros factores, como el género, la ascendencia cultural y el estatus social de los pequeños.

A pesar de esta heterogeneidad, he identificado patrones comunes en las tres regiones, que sugieren que la infancia no se consideraba un proceso continuo y lineal, sino dividido en etapas determinadas por el desarrollo biológico y reguladas por ritos de paso, aún desconocidos. Las principales etapas de la infancia que los enterramientos permiten observar serían las siguientes:

- Los niños que fallecieron antes de los seis o siete años fueron inhumados en recipientes cerámicos, especialmente vasos relacionados con la vida doméstica, lo que sugiere una estrecha conexión entre los más pequeños y sus hogares, incluso tras la muerte. De hecho, este grupo englobaría a los individuos más pequeños de estas comunidades, cuya arena social sería principalmente la esfera doméstica, siendo a partir de los 6/7 años cuando comenzarían a tener responsabilidades más serias, como cuidar a otros niños y niñas más pequeños y se incorporarían al trabajo y economía de sus grupos familiares.

- Un subgrupo dentro del grupo anterior incluía a los niños que murieron en las primeras etapas de la vida (fetal, perinatal o neonatal), quienes no eran enterrados de forma individual, sino junto a personas mayores, lo que podría indicar que eran percibidos como seres liminales, quienes todavía no gozaban de una identidad individual y cuya existencia podía estar ligada exclusivamente a la de sus madres u otros miembros de su grupo familiar.

- En algunos casos, las niñas que fallecieron justo antes de la pubertad fueron enterradas en posiciones inusuales o con adornos que combinaban elementos infantiles y adultos, lo que sugiere que estaban en un estadio intermedio entre la infancia y la adultez. Además, las jóvenes que alcanzaron la pubertad fueron enterradas según los mismos rituales reservados a mujeres adultas, lo que podría indicar que la pubertad marcaba el paso de las niñas a la vida adulta en estas comunidades.

Sicilia es un espacio habitado por griegos, fenicios, sículos, sicanos y élimos ¿qué datos podemos encontrar en el registro funerario infantil sobre estos contactos?

Sí,durante gran parte del primer milenio a.C., en Sicilia convivieron descendientes de migrantes fenicios y griegos junto a personas locales. Esta convergencia de poblaciones diversas en el territorio dio lugar a que se generaran una gran variedad de situaciones socioculturales, que incidieron en la forma de entender, vivir y sentir la vida, pero también la muerte, de los habitantes de esta región.

Asimismo, la existencia de esta complejidad también jugó un papel fundamental en la construcción de las identidades, tanto colectivas como individuales, de los niños y niñas. Un buen ejemplo que materializa la importancia de la infancia en la construcción de las nuevas identidades que se estaban generando como consecuencia de estos contactos lo constituye la Tumba 230 de la necrópolis de Mozia, excavada por el equipo de Paola Sconzo y Gioacchino Falsone. En ésta fue inhumado un niño o niña, que falleció antes de alcanzar los seis años de edad, en el interior de un recipiente de almacenaje indígena, cuando lo normal en este cementerio fue que los niños fueran enterrados en el interior de recipientes fenicios. Esto permite sugerir que, en esta ocasión, la elección de este vaso para inhumar al pequeño/a pudo estar motivada por la voluntad de sus progenitores, familiares y seres queridos de resaltar o, simplemente, marcar la ascendencia local del niño/a.

El mundo sardo tiene especial relevancia por los misterios en torno a la cultura nurágica. ¿En qué medida los fenicios participan en dicho espacio y se puede ver en las tumbas infantiles?

A la llegada de los migrantes orientales a Cerdeña, hacia finales del siglo IX a.C., se produjo un contacto significativo con las poblaciones nativas nurágicas, que llevaban siglos organizadas en comunidades jerárquicas. Este encuentro dio lugar a comunidades mixtas, donde la interacción cultural fue clave. En este contexto, las tumbas infantiles reflejan el surgimiento de nuevas identidades culturales, siendo los niños los principales garantes de esta transición.

Un ejemplo destacado de esta función es la Tumba 351 de Monte Sirai, donde una niña de entre uno y tres años fue enterrada con una gran cantidad de adornos, incluyendo amuletos fenicios y púnicos. Sin embargo, lo más significativo es la presencia de un botón de bronce de tradición nurágica, utilizado para cerrar la vestimenta de la niña. Este detalle, más de dos siglos después de la fundación de Monte Sirai, resalta el papel de los individuos infantiles como protectores y continuadores de las identidades culturales, en este caso, garantizando la pervivencia de la tradición nurágica dentro de un nuevo contexto cultural mixto.

Finalmente, no podemos dejar de lado la necrópolis ibicenca de Puig del Molins, ¿Qué sabemos de los niños que fallecieron y recibieron tratamiento en dicha necrópolis?

El yacimiento de Puig des Molins en Ibiza es especialmente relevante para el estudio de la infancia debido a la abundancia de sepulturas infantiles y objetos asociados a la niñez, entre los que destacan los juguetes. Estos objetos, además de cumplir con funciones lúdicas, desempeñaron un papel clave en la socialización de los niños y niñas.

Durante la primera infancia, los pequeños probablemente utilizaban juguetes como sonajeros, campanitas y colgantes de tipo jaula, que no solo estimulaban sus habilidades motoras y sensoriales, sino que también podían tener propiedades protectoras contra enfermedades o espíritus malignos. Además, estos elementos, al ser colocados en su vestimenta, podían servir para localizar a los niños a través del sonido, facilitando el control por parte de los cuidadores. También es posible que algunos de estos objetos se integraran en canciones de cuna, cumpliendo un rol en la esfera educativa de la música.

Otros artefactos, como los amuletos con representaciones de seres sobrehumanos y deidades, podrían haber sido utilizados para la transmisión de creencias y costumbres religiosas a través de la narración de historias. Las figurillas de animales de terracota también parecen haber tenido una función socializadora, permitiendo a los niños aprender sobre actividades cotidianas y económicas, como el cuidado de animales o la pesca.

Finalmente, quiero hablar de las muñecas y marionetas, que probablemente servían para que las niñas se identificaran con los roles de las mujeres adultas, simulando sus tareas cotidianas y su futuro papel como esposas y madres. Así, los juguetes en el Puig des Molins no solo eran instrumentos de entretenimiento, sino elementos esenciales en la formación de la identidad y las habilidades sociales de los niños y niñas de esta comunidad ibicenca.

¿Qué sabemos a día de hoy acerca de los niños y niñas que murieron en el mundo fenicio? ¿Cuáles son las claves del tratamiento que recibieron para prepararlos para el más allá?

La información disponible sobre los niños y niñas fallecidos en el mundo fenicio revela un tratamiento funerario cuidadosamente organizado y adaptado a su edad, con el fin de asegurarles una transición adecuada al Más Allá. Las claves del tratamiento funerario y los cuidados que recibieron serían las siguientes:

- Preparación del cuerpo: a los niños/as se les brindaba un ritual de preparación similar al de los adultos, con el objetivo de transformar y purificar sus cuerpos antes del entierro. Se utilizaban ungüentarios, botellitas y otros recipientes para aplicar aceites y resinas sobre los cuerpos. Estos recipientes variaban según la región y el período, reflejando también las tradiciones locales. Tras ser ungidos, algunos individuos infantiles fueron maquillados con ocre, posiblemente con la creencia de que sus propiedades purificadoras los protegerían en su viaje al Más Allá. Aunque no se han conservado las vestimentas originales, la presencia de objetos, como agujas, botones y fíbulas, en las tumbas sugiere que los cuerpos eran vestidos o envueltos en sudarios o mortajas. En algunos casos, como acabamos de ver en Monte Sirai, se han encontrado botones de tradición indígena, lo que aludiría a la ascendencia cultural del niño o niña fallecido.

- Ofrendas alimentarias: en las sepulturas infantiles se han hallado vasos cerámicos, como jarras, copas, ollas y biberones, que probablemente contenían ofrendas de alimentos y bebidas. Es interesante señalar que en algunos casos estos recipientes son de menor tamaño que los que acompañan a los adultos, lo que parece apuntar que eran fabricados de forma específica para cocinar y contener recetas específicas, con cantidades e ingredientes adaptados y destinados a los más pequeños.

- Visitas post mortem: tras el entierro, es posible que las tumbas de los niños y niñas fueran visitadas por familiares en fechas conmemorativas o festividades relacionadas con la muerte. Muestra de ello son los marcadores funerarios, como cipos y estelas, erigidos sobre algunas tumbas infantiles, especialmente en sitios como Mozia, Palermo y el Puig des Molins, para recordar y conmemorar a los pequeños difuntos

En resumen, el tratamiento funerario de los niños en el mundo fenicio no solo buscaba una preparación adecuada para la muerte, sino también asegurarse de que los pequeños recibieran las mismas atenciones rituales que los adultos, reflejando un profundo respeto y cuidado hacia ellos y materializando la importancia y el rol central de los niños y niñas en estas comunidades.